【第一夜 幻影】

目に映れど触れられない。

紫煙、宵闇、人の影。

夕陽は沈み、東の空高くに白い月がぽっかりと姿を現す頃。

賑わい始めたかぶき町はネオンが次々に灯り、宵の口の情緒をかき乱していく。

終わりと始まりは表裏一体だ。

地の果てに落ちゆく太陽は、今頃どこかで朝日として拝まれているのだろうか。

ガラにもなくそんなことを思ってしまうほど、紅は世界を染め上げている。

暑さは徐々に和らぎ、夜更けには屯所の中庭でも鈴虫が鳴く。

紅葉こそ始まっていないが、木の葉に瑞々しさや生命力は感じられず、季節の変化が手に取るようにわかった。

上着を着ると流石に暑苦しいので、ベスト姿でワイシャツの袖をまくり、俯き加減になって歩く。

スカーフを結んでも首元に汗をかかなくなり、湿気が少なくなったせいか、空はどこまでも高くて遠い。

人混みをすり抜けながら、煙草を手に取り路地裏へと入る。

表通りに比べて薄暗く人通りも少ないそこは、歩き煙草をするのに丁度いい。

ポケットから煙草を取り出せば、残っていたのは最後の一本だった。

「減りが早ェな…」

独り言になるとわかっていても呟かずにはいられないほど、ここ何日かの俺は煙草を頻繁に吸っている。

以前の倍まではいかないが、煙草代のために働いていると言っても過言ではないだろう。

煙草はいい。

どこにいても簡単に気分を落ち着かせることができるし、余計なことを言わずに済む。

予想外の再会に動揺したり、押し殺してきた想いを口走ってしまうこともない。

そういう即物的な衝動を抑えるには、煙草を吸うのが一番手っ取り早かった。

フィルターを咥えて、愛用しているマヨライターで火をつければ、苦みのある味わいが鼻と舌を刺激する。

宵闇迫るかぶき町の片隅に存在する店。

屯所からさほど遠くなく、歩いて数分のところにあるのは、一軒の煙草屋だ。

古びた和式の建物は情緒があり、木目の色合いも悪くない。

普通の煙草屋とは違い、船舶品の葉巻や一昔前の煙管も置いてあり、客層もヘビースモーカーが多いようだった。

もっとも俺が好む銘柄は、スーパーやコンビニ、自販機でも買えるマヨボロだ。

わざわざこの店に足を運ばずとも、大江戸スーパーでマヨネーズを買うときや見廻りの最中に見かけた自販機で充分事足りる。

それでも、俺はこの煙草屋でマヨボロを買うことが多かった。

理由はありがちな話で、江戸に出てきたときに初めて煙草を買ったのがこの店だった、ただそれだけだ。

真選組を立ち上げるべく、近藤さんや総悟、仲間たちと武州を離れ、江戸に辿り着く。

そこから現在の真選組ができあがるまでには相当な苦労があり、俺はその過程を巧くやり過ごすために煙草を吸い始めた。

気が紛れるなら酒でも女でも構わなかったが、手軽なほうが都合もよく、警察と名乗る以上合法のものでなくてはならない。

そういった条件を考慮すると、煙草が一番相応しいという結論に至った。

今になって思い返してみれば、おそらく四六時中依存できる煙草はあの頃の俺にとって何よりも救いとなったのだろう。

そのまま煙草を吸い続け、どれくらいの歳月が過ぎたのか。

禁煙しろと喚く者も勿論大勢いたが、俺は煙草に殺されるよりも先に、刀や拳銃によって息絶えるはずなのだ。

霞む未来を案じてしまえば、近い明日すら生きられない。

煙草屋は小さな看板が一つ出ているだけで、店構えは地味なものだった。

店主は年齢不詳の婆さんで、いつも煙草を吸っている。

皺も多く相当な年齢だと察せたが、品のいい古風な柄の着物をきっちりと着こなす姿は若々しく見えた。

鼈甲の髪留めや黒曜石の耳飾りといった装飾品も、そういうものに疎い俺がなんとなくわかるほど上等のものを身につけている。

所謂金持ちではなさそうだったが、店といい身なりといい、手入れはしっかりと行き届いているところも気に入っていた。

初めて煙草を買った日のことを思い出すと、今でも気恥ずかしさがこみ上げてくる。

煙草を吸ったことがない俺に美味い吸い方を教えてくれたのも、あの婆さんだ。

店の脇に置かれた細長い灰皿に、俺は今まで一体何本の煙草と苛立ちをねじ伏せてきたのだろうか。

やがて煙草屋の前で立ち止まると、そこで異様な光景を目の当たりにした。

煙草屋の店先が閉まっている。

立派な木材で作られた重厚な雨戸は重く閉じられていて、まるで拒絶されているかのようだった。

「休みか…?」

しかし、俺はこの煙草屋が休みだったところを見たことがない。

婆さんが一人で切り盛りしているので、宵の口に店を開け、朝日が出る頃に店じまいをする。

今までは日が暮れてからここに来れば店は必ず開いていたが、既に宵の口を迎えた今夜、戸はきっちりと閉まっていた。

目線を上に向け、二階を眺めたが明かりはなく、よく見れば雨戸には一枚の貼り紙が施されている。

『しばらくの間、休ませていただきます』

素っ気なく流暢に書かれた毛筆の書体は、滑らかで迷いがない。

婆さんはこんな字を書くのかと記憶を掘り起こすが何も思い出せず、仕方なくその場で最後の煙草を味わい尽くした。

マヨボロは、帰り道に表通りの自販機で買えばいい。

煙草屋が開いていないとわかった途端、松葉杖を使わずに歩いたせいか、足はずきずきと痛みを覚え始めた。

銃弾を受けた傷がまだ治りきっていないせいだろう。

港で一人、美徳を唱え立ち向かった夜。

惚れた女の旦那を手にかけ、流した血。

その夜、俺はいつも通り屯所の自室で煙草を吸いながら事務処理を片付けていた。

転海屋の一件で逮捕した商人共に関する調査、取り逃がした連中の残党を追跡する任務。

一つの事件が終わりを迎えるということは、実は大変な仕事の始まりでもあった。

結末が見えてからようやく動き出す事柄も多く、ここからが勝負所とも言える。

絡まった糸をほどくようにして、粘り強く事件を全面解決へ導かなくてはならない。

何度行っても慣れることはないし、鰹節を削るかのように精神をすり減らさなければならない、厄介な仕事だ。

そして行き詰まる度に煙草へ火をつけて、机の上の灰皿に吸い殻の山を作り上げる。

さながらそれは、今まで俺が斬った人間の屍の山にも見えた。

「―…休むなんてガラじゃねェだろ」

ふーっと長く息を吐き出せば、障子の隙間から入り込んできた夜風に乗って、紫煙は細長く流されていく。

年寄りの一人暮らしなんざ、寝込んだ挙げ句にぽっくり逝っちまっても何もおかしくないだろう。

一度そう思ってしまうと、たとえ余計な心配だとわかっていても気になって仕方ない。

「…クソ、」

俺は低く舌打ちをしてから立ち上がり、隊服姿のまま上着を羽織って障子を開けた。

月は遠くで白々と光り、星は小さくとも存在感を示そうと輝きを纏っている。

深夜の路地裏は昼間と比べて一層人通りもなく、物騒な雰囲気になっていた。

完治していない足を庇うように歩き、煙草屋の前で立ち止まる。

やはり数時間前に来たときと一緒で、雨戸は開いていないし二階の明かりも消えていた。

婆さんが生きているならそれでいいが、この状態でどうやって無事かどうかを確かめればいいのだろうか。

そう考えていると、ふいに頭上から光が漏れてきた。

光の出所を見上げると、木でできた柵の内側から行灯の暖かみのある光が溢れている。

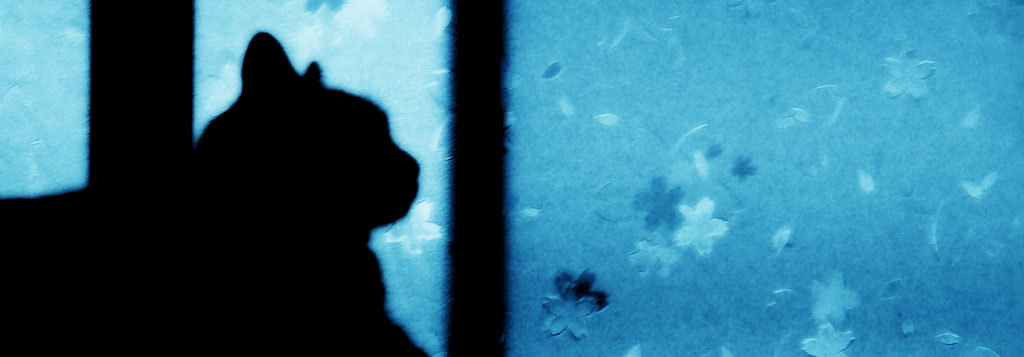

柵の内側にいるのは、猫だ。

黒猫なのか、影は闇よりも深い色味で、二つの目が俺をじっと見つめている。

あれは婆さんの飼い猫なのだろうか。

次の瞬間、柵の向こうからぼんやりと人影も映し出された。

「オイ、婆さん…」

俺の口は躊躇いなく、はっきりと動く。

生きてるかと尋ねかけたが、その先の言葉がうまく紡げない。

灯りが作り出したのは、見たこともない女の影だった。

この生は、夢か現か。