【今宵、君と紡ぐのは act.3】

始まりと終わりが詰め込まれたこの季節。

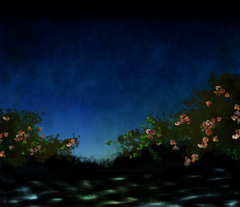

頭上に広がるのは、どこか果てしなさを感じる色合いの夜空。

生温くて埃と花粉を含んだ夜風が、世界の全てを攫ってしまおうと吹き荒れる。

陽だまりが暖かさをもたらす時間はとうに終わり、この時期にありがちな夜の冷え込みと僅かな湿気が頬をなぞらえた。

春だからといって、穏やかな日ばかりが続くわけではない。

風の強い昼や嵐の夜も、この季節の一つの顔だ。

「…春じゃの。」

裏庭の片隅には、今が満開と言わんばかりに桜の木が一本咲き誇っている。

校門前の桜並木や校庭の脇を彩る桜も見事だが、裏庭でひっそりと咲く桜も趣があった。

ワイシャツの上から白衣を羽織ったわしは、真夜中の渡り廊下をひたひたと歩いていく。

今年もまた、この季節をこの場所で迎えることになった。

学校という小さな社会の縮小図は、決して嫌いではない。

日々の仕事は忙しく、ぼんやりしていても一年ごとに生徒は卒業し、また新たに入学する。

それを当たり前のように見送り、受け入れるのにも慣れた。

一見変化しているようで実は何も変わらない生活が、延々と繰り返される。

流れゆくのは時間だけ。

渡り廊下は電気をつけても薄暗く、生徒なら気味が悪いと言いそうな雰囲気だった。

サングラスは視界を余計に闇深くしたが、不思議と大方の物はきちんと見えている。

裏庭へと続く古びた非常階段を下れば、そこにはわしが捜していたものが静かに存在した。

細く鋭いのに、どこか頼りなさげな三日月。

闇の中に浮かび上がるような淡い色合いの桜。

そんな危うい世界でじっと桜を眺めていたのは、今年も非常勤講師としてわしと働くカミソリ先生。

「こげんところにおったか。」

「…坂本先生?」

「探したき。」

わしは室内履きのサンダルを履いたまま、乾燥した土の上を進み距離を縮めた。

パンツスーツ姿のカミソリ先生は、夜風に靡いた自身の髪を軽く押さえながら立ちすくんでいる。

「坂本先生、靴履かないと。」

わしを窘めようとするカミソリ先生から覇気は感じられないが、重い雰囲気を持ち合わせているわけでもなさそうだった。

感情の襞を懸命に探る目つきをしながら桜の花びらに見入る姿は美しく、どこか儚い。

「おんしも変わらんのぉ。」

そんなカミソリ先生に対し、わしはわざと笑い声を立てて空気を揺らした。

こんな夜は、誰だって思うところの一つや二つあって当然だろう。

わしをここまで手繰り寄せたのは、数学準備室に置きっぱなしになっていたトレンチコートや鞄だ。

野暮かもしれないと思いながらも捜しに来たのは、せわしない季節に流されることなく生きるカミソリ先生の姿勢を愛でるため。

やたら真面目で、とんでもなく不器用。

けれど自身の感情にいつでも正直なところは、わしをよく楽しませてくれる。

「ちょうど満開ですね、入学式まで咲いていてくれそうです。」

カミソリ先生は幹にそっと触れ、しなだれた桜の枝先を捕まえようとする。

身長は決して低くはないが、華奢な掌は宙を掴むだけだった。

届かないとわかっていても手を伸ばさずにはいられない、この木はそういう生命力を小枝の先まで行き渡らせている。

「そうじゃな。」

無難な相槌を打つと、カミソリ先生は俯きながら呟いた。

「毎年思います。あと何回、桜の花を見れるのか。」

言葉に特別な深刻さはなく、淡々と感情が紡がれている。

「…何十回かは見られるじゃろ。」

わしは最もありきたりな答えを返し、そのままカミソリ先生の横顔を眺め続けた。

ヒトの寿命がどんなものなのか、普通に生活していけばどれくらい生きられるのか。

模範解答というのは、わしらの職種にとってありがたいものの一つだ。

決まりきった答えを返せば、ただそれだけで完結できる。

けれどそれはあくまで机上の話であって、人生はそうもいかない。

そして互いを理解し合っているからこそ、求められた答えからわざと離れたり、相手が頭を捻るような返事をしたりもする。

大袈裟な表現をするなら、共依存に近い。

互いの心に生まれた隙間をささやかな遊び場とし、甘えを隠して生きていく。

「長生きしたいと思ったことは特にないです。でも、桜を一回でも多く見られるなら、それも悪くないかもしれません。」

たおやかな唇から生まれた言葉は甘くも苦くもなく、ただ生の色味を帯びていた。

「ほんにな。」

ふわっと風が吹き、桜の花びらがはらはらと舞う。

惜春を思わせながらも無念に感じないのは、この花びらがどれほど咲くことを望んだのか、散るために生きたのかを察してこそ。

ふと桜から目を離しカミソリ先生の頭上を見れば、柔らかな髪に桜の花びらが一枚絡まっていた。

その髪にそっと触れて花びらを手にすれば、カミソリ先生は横目でわしの指先を見つめる。

「ついてましたか?」

「ああ、可愛げがあって羨ましいぜよ。」

「…?」

言葉の意味を理解しきれないと言った面持ちで、カミソリ先生はわしの指に捉えられた桜の花びらを眺めていた。

注がれる視線の先が、この臼桃色の脆い一枚であることに恨めしさを感じてしまうほど。

「春じゃ。」

微かに唇を動かしたわしは、指先の花びらを口にする。

そのまま舌で舐め取れば、カミソリ先生は頬をほんのりと赤く染め上げた。

「おんしも食うか?」

「…っ、」

結構です、というはっきりとした断り文句が放たれることもないまま、一歩分の距離を残したわしらは桜の下に立ち続ける。

桜を包むような仕草でカミソリ先生の冷えた指先を捕まえたわしは、思いの丈を密やかに述べた。

「わしも思う。あと何回、ここでこうして桜が見れるかのぉ。」

肝心な言葉を伏せても、何故か思想を隠し切れなかった気がしたのは、わしがあまりにも浅はかだからだろう。

あと何回、カミソリ先生と裏庭の桜を愛でることができるのか。

人生がどんなに長くても、ここでこうしていられる回数は決して多くない。

そこまでわかっているのに、それでもと想いを這わす。

桜に、夜空に、二人の間を漂う空気に。

「さて、一緒に帰るか。今夜はどうじゃ、わしのところに」

「…結構です。」

カミソリ先生が寂しげな笑みを浮かべたように見えたのは、きっとわしの思い違いだろう。

わしとカミソリ先生は、繋いだ手をほどくことなくその場を離れた。

四季の始まりと二人の終わりに対して、ほんの少しだけ後ろ髪を引かれながら。

to be continued…